死が目の前にやってきた時に

ドン!!

ガキの頃、

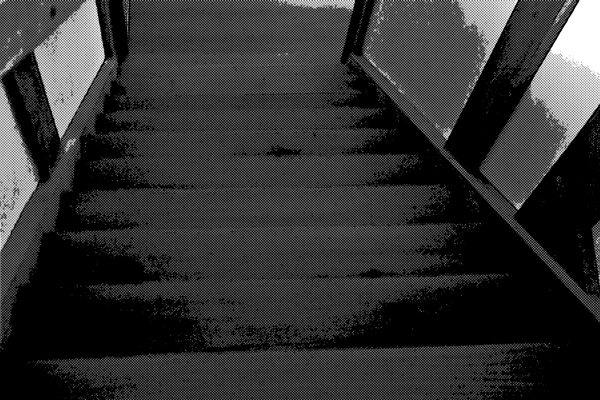

階段から転げ落ちた。

当時住んでいた家は古い木造住宅で、

階段は急だった。

さらに、

下りきった正面には柱が立っており、

その柱に頭から突っ込むハメになった。

音を聞きつけ、

当時同居していた祖母が

部屋から出てくる。

俺を発見するなり叫び声を上げ、

両親を呼ぶ。

真っ先に父、次いで、

幼い妹を抱えた母もやってきた。

みるみる広がっていく床の血溜りで

状況を察した父は、

俺を抱き上げ、

必死に俺の名を呼んでいる。

母がどこかへ駆け出した。

今思えば、

救急車を呼ぶための電話を

掛けに行ったのだろう。

俺の頭を押さえる

父の手の指の間からは、

暗い色の塊が床へ滴っていた。

その光景は、

今でもはっきりと覚えている。

オロオロするばかりの祖母。

あんなに厳しかった父が、

俺の名前を必死に呼んでいる。

声が少し震えているような。

泣いているんだろうか。

よく聞き取れない。

母はいない。

まだ電話をしているのかも知れない。

不思議そうな顔で、

俺の方を見つめている妹。

ふと気づく。

何かおかしい。

家の中はこんな灰色がかった

色だったろうか?

なぜ、目の前で叫んでいる父の声が

こんなに遠いんだ?

家族は皆、

俺を取り囲んで騒いでいるのに、

妹はなぜ俺を見つめているんだろう?

ああ・・・

どうして俺はこんなところから

家族を眺めているんだろう?

俺は階段の下で血を流して

倒れているというのに。

その瞬間、

恐怖が襲ってきた。

死ぬ。

自分は死ぬ。

当時、霊だの魂だのといった概念は、

当然理解していない。

超常的なものに対する知識と言えば、

せいぜい「オバケ」くらいのものだ。

だから直感的に悟ったんだ。

俺はさっきよりも高い場所にいる。

このまま昇ったら死んでしまうんだと。

さっきよりも視界から色が

失われてきている気がする。

寒い。

なんとか家族の元へ戻ろうとした。

焦燥に駆られながらもがく。

※焦燥(しょうそう)

あせっていらだつこと。

宙を泳ぐように身体を動かしているつもりだが、

一向に近づくことが出来ない。

そもそも、

身体が動いている感覚がない。

身体が「ある」感覚がない。

すると、

ぼーっと俺を見つめていた妹が、

唐突に口を開いた。

「おにた!」

(おにた=おにいちゃん)

突然、視界が暗転し、

落下するような感覚があった後、

意識がなくなった。

次に覚えているのは、

病院のベッドの上で見舞いに来た

友達と話しているシーンだった。

頭に包帯を巻いた俺と、

見舞いのみんなで撮った写真は、

今でも実家にある。

その後は順調に回復し、

今も何事もなく生きているわけだが、

あの時、

妹が呼んでくれなかったら、

きっと俺は死んでたんだろう。

みえる妹のおかげで助かった。

今度帰ったら飯でもおごってやるか。

ただ、

今でもわからない事が一つある。

あの時、階段の上に一人でいた俺の、

背中を突いたのは誰だったんだろう?

(終)