家鳴り 2/3

師匠も同じように向かいのソファに座り、

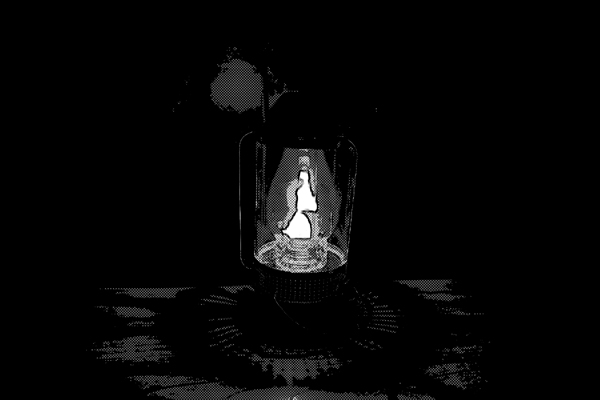

ランプのか細げな明かりを挟んで向かい合った。

さっきまで寝苦しかったというのに、

ここの空気は冷たい。

恐る恐る周囲を見回すと、

四方の壁にミクロネシアだかポリネシアだかの

原住民を思わせる黒い仮面が掛かっている。

ほかにも幽霊画と思しき掛け軸や、

何かが一面に書かれた扇などが

法則性もなく壁にちりばめられていた。

「ここが隠れ家ですか」

師匠は静かに頷く。

「どうしてわざわざ夜まで待ったんです」

ふーっと深い溜息をついてから、

壁の一点を見つめて師匠は口を開いた。

「この時間が、好きなんだ」

視線の先には大きな柱時計が、

暗い影を落としていた。

ランプの淡い光に浮かび上がるように、

文字盤がかろうじて読める。

長針は2時半のあたりを指していた。

ガラス張りになっている下半分に

振り子が見える。

しかしそれは動いておらず、

この時計がもはや機能していない

ことを示していた。

腕時計を確認するが、

ちょうどそのくらいの時間だ。

振り子が止まっているだけで、

もしかして時計自体は

壊れてはいないのだろうか、

と思っていると、

師匠が言葉を継いだ。

「その腕時計は進んでるか?

遅れているか?」

振られてまた自分の腕時計に目を落とすが、

はたしてどうだっただろう。

たしか1~2分進んでた気がするが。

「どんな精密な時計でも、

完璧に正確な時間を

指し続けることはできない。

100億分の1秒なんていう単位では、

まるで誤差がないように見えたとしても、

その100億分の1では?

さらにその100億分の1では?

さらにその100億の

100億乗分の1では?」

ランプの明かりが微かな気流に

揺れているような錯覚に、

俺は師匠の顔を見ながら目を擦る。

「時計は作られた瞬間から、

正確な時間というたった一つの

特異点から遠ざかって行くんだ。

それは無粋な電波時計のように、

外部からの修正装置でも存在しない限り、

どんな時計にも等しく与えられた

運命といえる」

ところが、

と師匠はわずかに身を起こした。

「この壊れた柱時計は、

壊れているという、

まさにそのことのために、

普通の時計にはたどり着けない

真実の瞬間に手が届くんだ」

俺は思わず、

時計の文字盤を見上げた。

長針と短針が、

90度よりわずかに広い角度で

凍りついたまま動かない。

「一日のうちたった一度、

完璧に正しい時間を指す。

その瞬間は形而上学的な

刹那の間だとしても、

たった一度、

必ず指すんだ」

※形而上学(wikipedia)

陶然とした表情で、

師匠は時計を見ている。

それが夜まで待って、

この時間にわざわざ来た理由か。

俺は意地悪く、

言葉の揚げ足を取りにいった。

「二度ですよ。

一日のうち、夜の2時半と、

昼間の14時半の二度です」

ところが師匠は、

その無遠慮な批判にはなんの価値もない

というように首を振って、

一言一言を確かめるように言った。

「一度だけだよ。

この時計が指しているのは、

今のこの時間なんだ」

一瞬頭を捻ったが、

その言葉になんの合理的解釈もなかった。

ただ師匠は何の疑いもない声で、

そう断言するのだった。

パキンという音が響いた。

家鳴りだ。

俺は身を硬くする。

天井のあたりを恐々見上げるが、

平屋独特の暗く広い空間と

梁があるだけだ。

ミシ・・・ミシ・・・という、

木材が軋む音が聞こえてくる。

実家にいた頃はよく鳴っていたが、

今のアパートに越してからは

素材が違うせいか、

ほとんど聞くことはなかった音だ。

まるで柱時計が本来の時間と

交差するのを待っていたかのように、

家鳴りは続いた。

バキン、という大きな音に、

思わず身を竦ませる。

たしか、

湿気を含んだ素材などが、

空気が乾燥し、

気温の下がる夜中に縮み始め、

それが床や壁、

柱などの構造物同士の

わずかなズレを生んで、

不気味な音を立てる現象のはずだ。

ただの家ではない。

このどんなおどろおどろしい物が

あるのか分からない薄気味の悪い家で、

頼りないランプの黄色い光に

照らされている身では、

この音をただの家鳴りだと

気楽に構える気にはなれない。

向かいに座る師匠を見ると、

目を閉じて、

まるで音楽を聴くように口の端を

どこか楽しげに歪ませている。

俺もソファに根が生えたように動かず、

ただひたすらこの古い家に、

断続的に響く音を聞いていた。

どれほど時間が経ったのか。

ふいに師匠が、

「ちょっと待ってて」

と言い置いて、

たった一つの明かりとともに、

廊下の方へ消えていった。

リビングに闇の帳がスーッと下りてきて、

バシン・・・パキン・・・

という家鳴りが、

やけに立体的になって

空間中に響き渡る。

(続く)家鳴り 3/3