鏡の向こうの恐怖と笑い

これは、池袋に住んでいた友人と体験した話。

もうずいぶん前のことになる。

池袋という土地は、繁華街を離れると急に田舎じみた様相を見せる。

カラスが鳴いて土塀に止まっていると、ここが東京だということすら忘れさせる。

言い換えれば、ずっと昔から変わらない場所。

そういう場所が多いのには理由がある。

工事が出来ないからだ。

なぜなのか?

友人は怖い話が好きだが、幽霊は信じない。

そういう人が世の中に多いのか少ないのかはわからないが、とにかくそういう奴だった。

当然ながら、全国各地とまで言わないが、東京周辺の幽霊スポットはほとんど周っていた。

何度か誘われたが、俺は霊感が強いようなので、そういう行為が楽しいだけのものではないと知っているから断り続けた。

しかし、諌めるべきだったのかもしれない。

だが、あの頃のアイツはなんだか関わりたくない空気を持っていた。

すでに憑かれていたのかもしれない。

大学卒業間際、「家に遊び来ないか?」と誘われ、無碍にも断れず酒を購入してぶらっと出かけた。

友人は、やや青ざめながらニヤニヤと出迎えた。

「おう、来たな」

俺は友人の家が池袋にあると知っていたが、場所は知らなかった。

だから、先を行く友人の後をとぼとぼ歩いた。

カラスが鳴いた。

日は陰り、すぐ沈んだ。

繁華街を離れて路地裏へ。

長い墓地の横道を歩く。

言いようのない悪寒が俺を包んでいた。

「ここだ」

俺の悪寒は限界に達し、体が震えた。

そこは、夕闇に浮かぶ廃屋だったのだ。

「ここ、どこよ?」

「肝試し!ここ、東京最後の幽霊スポット!」

俺は呆れた。

友人に担がれて連れ出されたのだ。

しかし、ここで逃げ返すのも格好悪い。

そこは、元は個人病院だったようだ。

窓ガラスは割れ、心無い暴走族の書きなぐった落書きが、白い壁に赤い字で乱雑に書かれている。

『夜露死苦』

恥ずかしい落書きだ。

懐中電灯をつけ、中へ入る。

友人の顔は嬉々としている。

俺は悪寒が絶え間なく襲っていた。

(なんでこいつは平気なんだ?)

友人は色んな部屋を見て回った。

家具の大半はなくなっていた。

暗い部屋に倒れた椅子がぼんやり見える。

注射器の破片が妙に不気味だ。

友人が二階に上がる。

「床が抜けるかもしれんから俺はいかんぞ!」

俺はそう言った。

友人はそれを聞くと笑った。

笑いながら上がっていった。

俺は無性に腹が立ったが、一人で残される怖さの方が勝っていた。

友人が笑っている。

(あの野郎…)

俺は時計を見た。

(ん?)

七時に入ったはずが、すでに九時を過ぎている。

(こんなに長居した覚えはないが…)

すると、上から話し声が聞こえてきた。

(あれ?誰か居たのか?)

一人で居ることに耐えれず、俺も二階へ上がった。

二階は左右に病室が続いていた。

まっすぐに廊下が伸びている。

暗かった。

話し声は暗い廊下の奥から聞こえていた。

一瞬、ぞっとした。

友人が、廊下の奥に背中を向けて立っているのが暗闇にぼんやり見える。

話し声は続いていた。

「ええ、…です」

「ああ、そうか」

声は友人だけ。

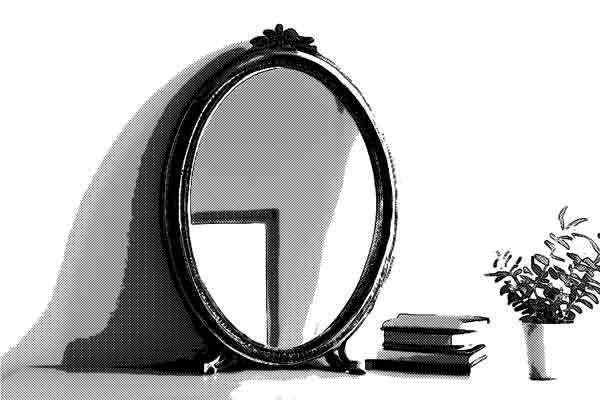

どうやら、廊下の突き当たりにある鏡に向かって話しているようだ。

驚かそうとしているのだろうと思いつつも、その異様な光景に俺は居た堪れなくなった。

「だよね。怖がってんの。馬鹿みてぇ」

俺の悪口を言っているようだった。

引っ張って帰ろうと近づくと、突然友人が笑い出した。

「あははははははははは!」

突然の爆笑に俺はドキッとしたが、乱暴に友人の肩を掴んで振り向かせた。

次の瞬間、凍りついた。

こちらに振り向いた友人は、無表情で白目をむいてよだれを垂らしている。

その肩越しに見える鏡。

そこには、爆笑する友人が俺を睨んでいた。

俺は悲鳴を上げた。

なぜなら、鏡の中の俺も爆笑していたからだ。

それからはよく覚えていないが、友人の手を引っ張って外に出たようだ。

それ以来、友人は大学に来なくなり、四年の卒業を間際にして中退した。

消息は不明。

ただ、たまに鏡を見ると、後ろの椅子に座っていたりする。

(終)