いっそのこと死んでくれれば・・・

俺の叔母さんは小料理屋をやっている。

その小料理屋は郊外の辺鄙(へんぴ)な場所にあるので、常連さんが多い。

逆に、新しいお客さんが飲みに来るのは珍しかった。

そんな中、初めて来店してから月に二度三度来るようになった中年の女性(以下、伊藤さんとする)がいたのだが、伊藤さんが酒を飲みながら叔母さんに語った『奇妙で怖い話』がある。

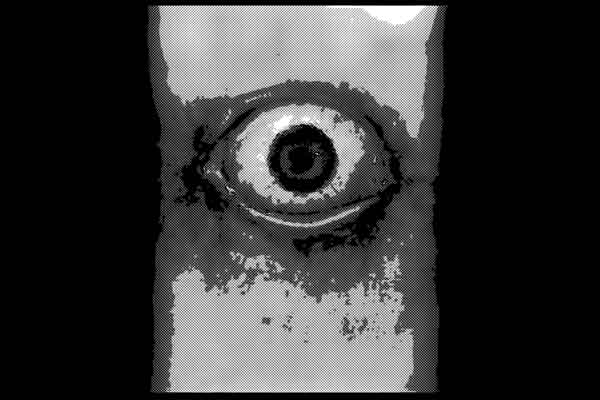

仏壇の扉から覗く二つの目玉

伊藤さんは結婚して20年くらいになる亭主がいたのだが、この亭主がえらくダメな奴だったそうだ。

子供達は大きくなって家を出ていたが、亭主は伊藤さんに毎日のように金をせびってフラフラ遊んでばかりだった。

おかげで、伊藤さんは少なくはない借金を抱えていた。

さらに亭主は精神病の気もあって、昂(たか)ぶって暴れたりすることもしばしば。

そんな亭主は借金の話になると、もう手がつけられなかったそうだ。

しかし、そんなことがあったかと思えば、死人のように暗い顔をして部屋にこもっていたりもする。

伊藤さんは毎日、パートから疲れて帰って来ては亭主と口論する、そんな生活を送っていた。

そんなある日、いつにも増して激しい口論の末、亭主は伊藤さんを強く殴りつけた。

亭主はその後にヒステリーを起こして、暗い戸外へ出て行ってしまった。

そして家の外からは、伊藤さんを罵倒する大声が遠ざかっていくのが聞こえていた。

「またこれだ。いつになったらこんな生活から開放されるのだろう・・・。いっそのこと死んでくれれば・・・いや、殺してやろうか」

伊藤さんはそんなことを考えながら仏間に行って布団を敷き、もう寝ることにした。

仏間には扉の閉まった仏壇と、布団が一枚敷いてあるだけ。

明かりが消され、豆電球の弱々しい光が部屋の中をぼんやりと照らしていた。

どれくらい時間が経っただろうか。

突然、「ドン、ドン、ドン、ドン」という大きな音で伊藤さんは目を覚ました。

こんな時間に誰かが訪ねて来たのか?

それとも亭主が帰って来たのか?

そんなことを思いながら上半身を布団の上に起こすと、おかしなことに気付いた。

その音は、扉の閉まった仏壇からしているのだ。

「ドン、ドン、ドンドンドンドンドン」

音はどんどん大きくなっている。

何かが仏壇の中から観音開きの扉を叩いている。

伊藤さんはあまりのことに動けなくなり、じっと仏壇の扉を見つめていた。

「ドン!ドン!ドン!ドン!ドン!」

仏壇全体が揺れるくらいの凄い力だ。

すると、唐突にその振動と音がピタッと止んだ。

静寂の中で仏壇を見つめていた伊藤さんは、あることに気付いた。

閉まっていた仏壇の扉が、3センチ程だが僅かに開いている。

そしてその隙間の暗闇から、目玉が二つ縦に並んでこちらを睨んでいるのが薄っすらと見えた。

伊藤さんは驚いて声を上げると、その目玉はフッと消えた。

すぐに明かりを点けると、仏壇はズレて扉も開いたままだった。

怖くてたまらなかった伊藤さんは、家中の明かりを点けて居間で朝が来るのを待った。

そして翌日の正午頃、伊藤さんの家に近所の人と警察が訪ねて来た。

なんと、亭主が家から数分の雑木林で首を吊っているのが見つかったそうだ。

死んだのは昨日の深夜だという。

まさに伊藤さんが仏壇の異変を目の当たりにしていた時だった。

亭主は借金を苦にしての自殺とされ、その後は事後処理に大騒ぎだったが、伊藤さんは昨夜の体験を誰にも話さなかった。

亭主が死んで数年が経ち、ようやくこの奇妙な体験を人に話すようになったそうだ。

「人が死んで喜んではいけないとは思うけど、死んでくれて本当に良かったよ」

伊藤さんは小料理屋の女将さんである叔母さんにこう語った。

あの日、仏壇から覗いていた目は亭主のものだったのだろうか?

この話を聞いた俺はそう思ったのだが・・・。

それよりも、「そんなこともあるんだねぇ~」と簡単に済ませてしまう叔母さんに、どんな怪談よりもそういった霊的な何かの存在を信じさせる説得力を感じた。

(終)