俺の船は幽霊のタクシー代わりだったわけだ

俺のじいちゃんは漁師だった。

10歳の時から船に乗り、家族の反対を押し切って80歳まで現役を続けた生粋の海の男だ。

これは、そんなじいちゃんから聞いた話。

夜に沖へ船を出していると、奇妙な事象に出くわすのはそう珍しくもないことなのだそうだ。

霊と思しきものや人魂のようなものばかりではなく、もっと謎めいたものも多く見たという。

それらは恐らく神や妖怪に分類されるものと思われるが、そういったものについてじいちゃんは多くを語らなかった。

一度その理由を尋ねたら、「人が触れちゃなんねぇ領域ってもんがあるんだ」と言っていた。

無関心の鉄則

ちなみに、じいちゃんの基準で人が触れてもいい領域の端っこにあたるのが幽霊だったらしく、海で見た霊のことはたまに話してくれた。

じいちゃん曰く、霊というものは光を求めるものなのだそうだ。

霊といえば夜に出るという概念があるから闇の方が好きそうに思えるが、霊にとって光は生者の世界の象徴であり、そちらに戻りたいという思いが彼らを光に惹きつけるのだろう。

特に、海で死んだ者は真っ暗な海に取り残されていることが辛くて仕方ない。

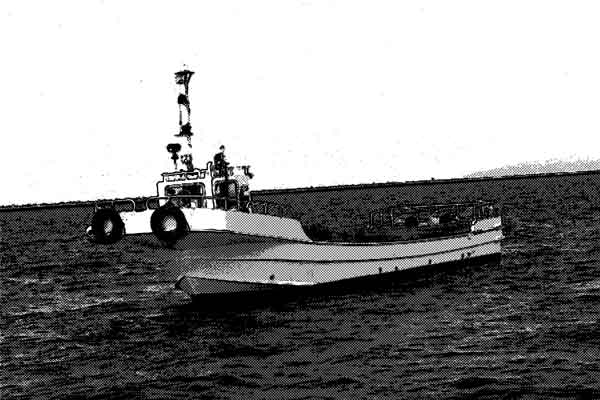

そんなわけで、じいちゃんのイカ釣り漁船にはそういった霊が時折寄って来たらしい。

いつの間にか甲板に乗って来ていたり、引き揚げてくれとばかりに海の中から手を伸ばしてくる者もあったそうだ。

といっても、じいちゃんはそこまで霊感が強いわけではない。

顔や形まではっきり見えるようなことはほとんどなく、霊の声も聞こえないから話もできない。

半端に相手をすると厄介なことになるので、基本的にじいちゃんは霊に対して無関心を貫いていた。

海中から助けを求める霊は気の毒だが無視し、船に乗ってきた霊にも気づかないフリをした。

そうすることがお互いのためなのだそうだ。

ある時、じいちゃんの仲間が海で事故に遭った。

同じ船に乗っていた者がすぐに引き揚げて病院へ運んだのだが、残念ながら助からなかった。

頼れる兄貴分だったその漁師の死を悼み、多くの仲間たちが彼の葬儀に集まった。

悲しみを抱えながらも、漁師たちは翌朝からまた海へと出ていった。

そして葬儀から半年ほど経った頃だった。

沖に停めた船の中でじいちゃんがあぐらをかいて作業をしていると、突然猛烈な眠気に襲われた。

寝ちゃいかんと思いながらも、瞼が重くて仕方ない。

必死に睡魔と戦っていると、背後に誰かが立っている気配がした。

すると、眠くて振り返れないじいちゃんの頭の上から、「テツ」とじいちゃんのあだ名を呼ぶ、聞き覚えのある声が降ってきた。

「テツ、悪いがちょっと陸まで乗っけてくれな。俺、足が無くて戻れんから」

夢うつつのじいちゃんは、声の主である漁師が亡くなったことを忘れていた。

「ああ、兄貴か・・・どうした?」

じいちゃんの問いに背後の人物は答えず、「悪いな、頼むよ」と返した。

「ああ、分かった・・・」と呟いた時、じいちゃんは唐突に覚醒した。

辺りを見回すが、気配はすっかり掻き消えている。

それでもじいちゃんは兄貴の霊がこの船に乗っていると確信し、同じ船に乗っている仲間たちに今見た夢を話した。

その場所が偶然にも兄貴の落ちた海域だったこともあり、仲間たちはじいちゃんの話に納得すると、すぐに漁を打ち切って港へと戻ったのだそうだ。

じいちゃんが『無関心』の鉄則を破ったのは、それが最初で最後だった。

じいちゃんによれば、人は命を落とした場所に魂まで落っことして来てしまうことがあるらしい。

そうなると、体は埋葬されても魂はそこから帰れず、誰かに連れ帰ってもらう必要があるのだろう。

「幽霊に足が無いってのは上手いこと言ったもんだな。足(交通手段)がなきゃ、生きてるもんでも遠くからは帰れんもんなぁ。タクシーやらバスやらに出る幽霊ってのも、案外そんな理由なのかもしれんね。俺の船は幽霊のタクシー代わりだったわけだ」

そう言って笑った後、じいちゃんは海の方を向いて深い溜息をついた。

「死ぬ瞬間まで俺は海の上にいたい」と言って、なかなか漁師を辞めずに家族を困らせたじいちゃんは、海に魂を落っことした彼らのことを少し羨(うらや)んでいるようにも見えた。

(終)