その幻は笑っていた

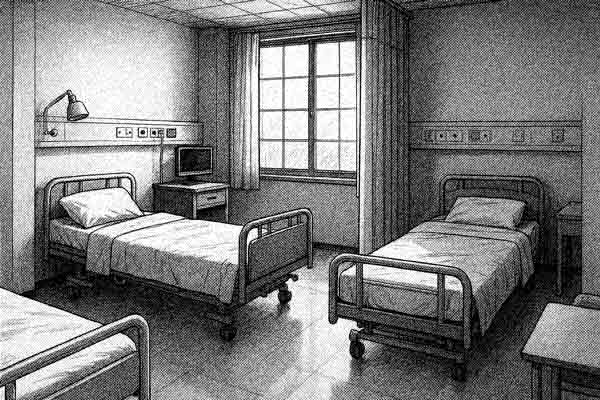

これは、両腕を骨折して入院していたときの話。

窓際のベッドで、新鮮な空気こそ入ってくるものの、とにかくすることがない。

日がな一日、ベッドに縛りつけられているおかげで、向かいの人とすっかり仲良くなってしまった。

毎日、自分の趣味のことや家族のこと、そして怪我について語り合った。

彼は最近大手術を終えたばかりのようで、片腕がなかった。

痛ましい光景ではあったが、彼は明るい性格で、病室には笑い声が絶えなかった。

そんな入院生活も、ついに今日で終わる、という日のこと。

退院の手続きを済ませ、病室に荷物を取りに戻ったときには、もうすっかり日が落ちていた。

冬の日暮れは早い。

別れの挨拶と、あらかじめ用意しておいた菓子折りを手に、向かいのベッドへと歩を進める。

眠っているようだった。

頭から毛布をすっぽりとかぶっていて、寝息も聞こえない。

声をかけるのは、かえって悪い気がした。

仕方がないので、簡単な置き手紙を書き、そっと枕元に置いておいた。

こんなお別れは、どこか後ろ髪を引かれるようだったが、ここは堪えて、彼の回復を祈った。

病院を出てタクシーに乗り込むとき、ふと病室のあたりを振り返った。

するとそこには、満面の笑みを浮かべ、両腕を大きく振って見送る彼の姿があった。

「なんだ、起きていたのか。先に退院して待ってるからな」

あふれてくる涙を抑えることができなかった。

そのせいか、彼の顔がぼやけて見える。

僕は彼に大きく手を振り返し、タクシーに乗り込んだ。

一週間後。

お見舞いと、お世話になった看護師さんへの挨拶も兼ねて病院を訪れたが、“そもそも、同じ病室に『彼』などいなかった”という。

(終)

AIによる概要

この話が伝えたいことは、「人は深い孤独や不安の中で、心を守るために“誰か”という存在を生み出してしまうことがある」ということです。

入院中、動けず孤立した語り手は、実在しない“向かいの彼”と心を通わせ、励まされます。けれど退院後に彼が存在していなかったと知り、心の支えが幻だった可能性に直面します。しかし、最後に彼が笑顔で手を振っていたという記憶は、ただの幻とは思えないほど鮮やかです。

この不気味さと温かさが同居する結末は、「想像の中の誰かであっても、人の心を救う力を持つことがある」ということ、そして「人の孤独が生み出す“幻”が、本当に幻だと言い切れるのか?」という問いを残しています。